发布时间:2013-01-24来源:崔胜辉研究组

中国科学院城市环境研究所研究人员在《美国科学院院刊》(PNAS)上发表题为“Centennial-scale analysis of the creation and fate of reactive nitrogen in China (1910–2010)”的论文,揭示了中国1910年至2010年活性氮的产生,分析了1978年至2010年快速城市化过程中活性氮的去向。

中国科学院城市环境研究所的崔胜辉研究员作为第一作者,朱永官研究员与美国卡里生态系统研究所(Cary Institute of Ecosystem Studies)的William H. Schlesinger作为共同通讯作者。

在过去的一个世纪,人类活动造成的活性氮增加是全球变化的一个重要方面。该研究指出这种变化在中国更为剧烈,从1910年至2010年,中国年均活性氮的净产生量从9.2 Tg增长到56 Tg。从1956年开始,人为活动源超过了自然源,其在2010年的贡献率达到了80%以上。这项研究得到的中国活性氮清单结果表明:从1978年至2010年快速城市化的过程中,活性氮(包括循环的活性氮)在陆地持续累积增长(从17 到45Tg),并分别传送到大气(从7.6 到 20 Tg)、地表水(从2.7到 9.6 Tg)和近岸海域(从4.5 到7.7 Tg)。如果按照当前的城市化发展趋势和活性氮增长速度,至2050年中国人为活动的活性氮产生量将达到63 Tg并对区域和全球的土地、空气和水体造成不良的环境后果。过去30年中活性氮已在中国的植物、土壤和水体中大量累积,然而地表系统的滞留能力却在下降。针对未来几十年活性氮增加可能带来的不利影响,研究人员建立了中国活性氮排放的概念框架,提出了对中国活性氮产生的减缓策略。

该项研究工作得到了科技部国际合作项目(2011DFB91710)、国家自然科学基金项目(41090282,)和厦门市科技计划项目(3502Z20101015)资助。

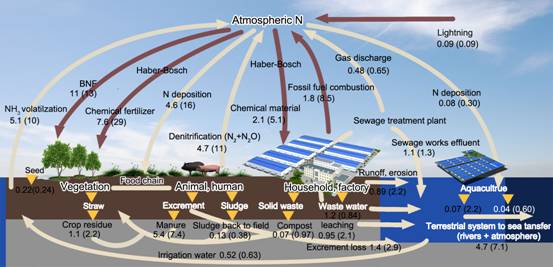

中国活性氮循环模型概略图(Tg N/yr)

注:其中土地系统用棕色表示,内陆水体用浅蓝色表示,近岸海域用深蓝色表示。红色箭头代表新产生的活性氮,黄色箭头代表再循环的活性氮流动,括号外的数字为1978年的活性氮通量,括号内的数字为2010年的通量。

附件下载: