发布时间:2025-07-24来源:黄清育研究组

纳塑料(nanoplastics,NPs)污染是全球关注的热点环境问题,其对人类健康的危害也日益受到重视。研究表明,肾脏是生物体内NPs积累的主要靶器官。然而,关于NPs暴露所致肾毒性的研究仍处于初步阶段,其毒性效应及可逆性的潜在分子机制尚不明确。

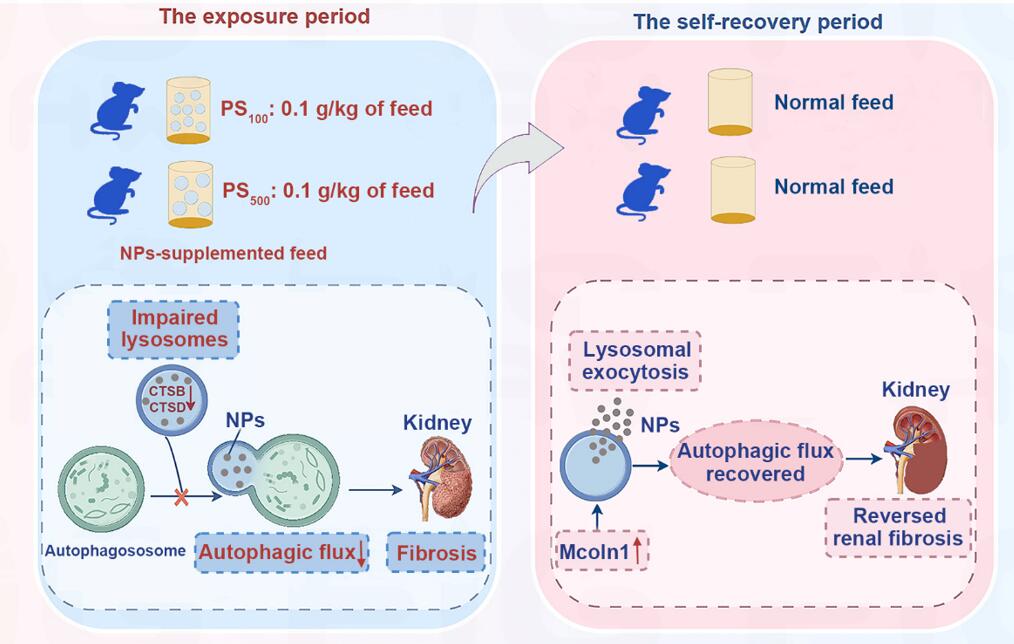

中国科学院城市环境研究所环境健康研究组(黄清育团队)构建了100 nm(PS100)和500 nm(PS500)聚苯乙烯纳塑料(PS NPs)暴露的小鼠模型,探究环境浓度PS NPs暴露导致肾损伤的毒性效应及机制。结果发现,与PS500相比,粒径较小的PS100诱导了更为显著的肾纤维化;随后,经过一段时间的自我恢复,这些肾损伤症状均明显减轻。机制上,纳塑料被肾细胞摄取后主要蓄积于细胞器——溶酶体中,从而导致溶酶体酸性磷酸酶活性降低,并抑制溶酶体水解蛋白酶CTSB和CTSD的表达。溶酶体功能受损进一步阻碍了细胞自噬流的正常进行,最终促进肾纤维化的发生发展。此外,溶酶体的胞吐作用在小鼠肾脏清除纳塑料过程中发挥至关重要的作用。进一步研究表明,Mcoln1蛋白通过介导溶酶体胞吐作用促进纳塑料的排出,并有助于恢复自噬流进程,从而在一定程度上缓解了肾纤维化症状。总之,本研究首次揭示了溶酶体在纳塑料诱导的肾损伤及其修复过程中兼具双重作用。该研究成果可为环境纳塑料暴露所致肾毒性/疾病的预防和干预提供依据。 相关研究成果以Reversibility of Renal Fibrosis Induced by Exposure to Polystyrene Nanoplastics: The Dual Role of Lysosomes为题发表于环境领域权威期刊Environmental Science & Technology。城市环境研究所助理研究员卢艳阳与硕士生朱婉晴为共同第一作者,黄清育研究员与卢艳阳助理研究员为共同通讯作者。该研究得到了国家自然科学基金项目(22076179和42007387)和福建省自然科学基金项目(2023J01224)的资助。

纳塑料暴露诱导肾纤维化及其可逆性机制示意图

附件下载: